先日、我が家での自炊環境の構築について、少しお話ししました。

今回は、具体的な自炊の方法について少し紹介したいと思います。

自炊の大まかな流れ

自炊の流れはいたってシンプルです。

裁断→スキャン→保存といった流れです。

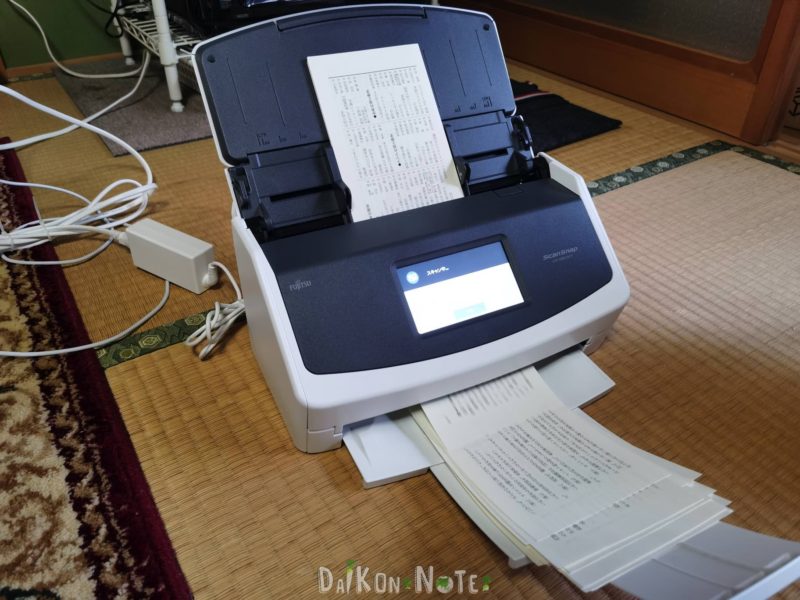

こんな感じで開始当初はノートパソコンと、scansnapを並べて行っていました。

しかし、現在はデスクトップ環境を構築できたため、iMacの方にすべて保存しています。

そのため、スペース的にも余裕ができました。

裁断が一番のポイント

自炊で一番のカギを握っているのは裁断だと個人的には感じでいます。

これがうまくいくかがどうかが、この後のスキャンにも大きく影響が出てきます。

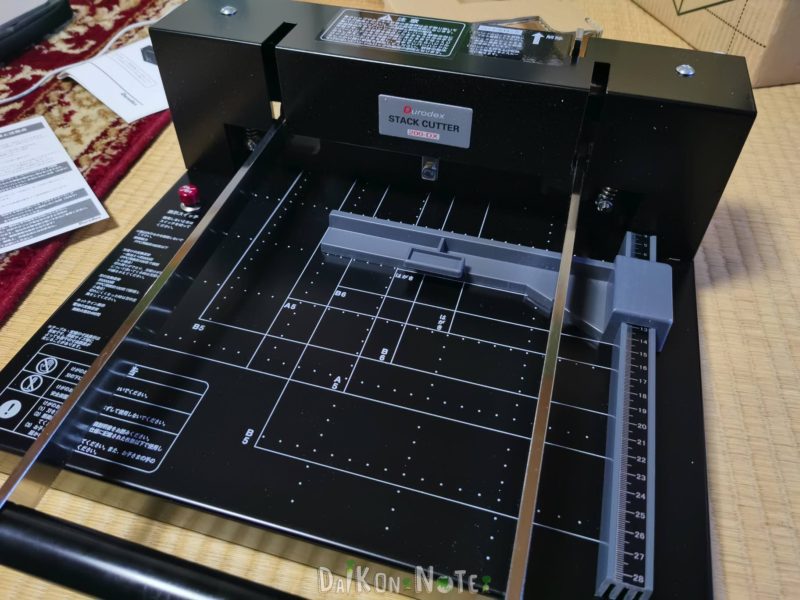

志位応する裁断機は前回も少し触れた、ダーレのスタックカッターです。

自炊で使うには最高レベルのものではないかと感じています。

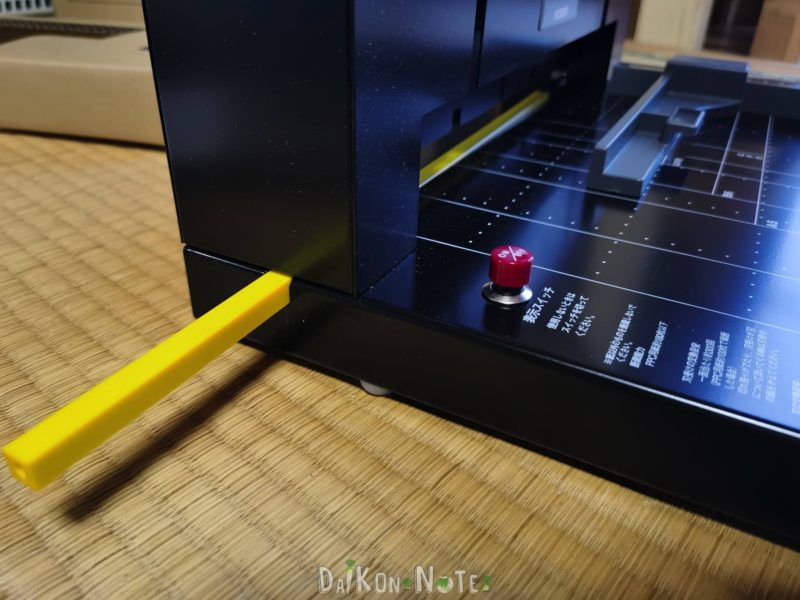

あとは、ここに裁断したい本をセットして、レバーを引くだけです。

レバーは手動ですが、普通の本を切るぐらいなら、力がなくても全然押し込めます。

ほとんどの本は問題なく裁断できるのではないでしょうか。

500ページの文庫本ですら、一撃で裁断できます。ものすごいパワーです。

これのおかげで裁断はサクサクと進んでいきます。

本の種類によってやり方は異なる

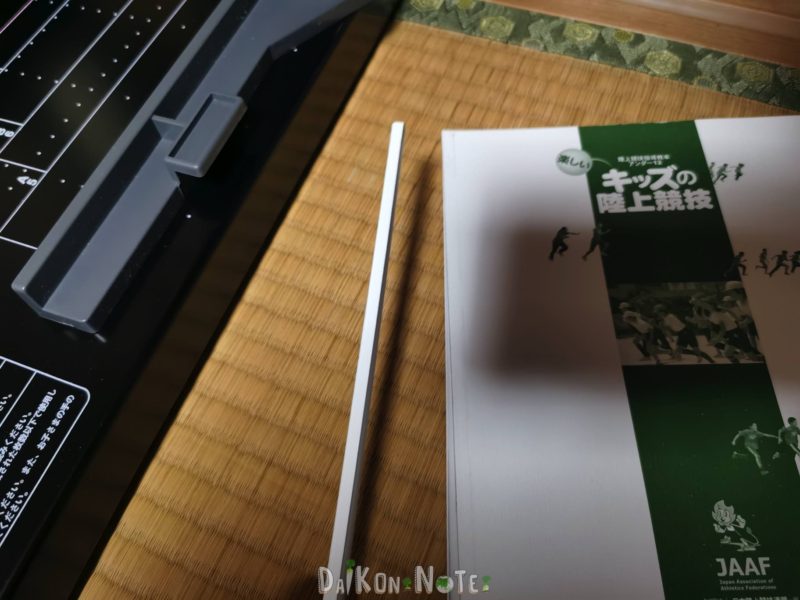

ただ、どんな本でも一発で裁断できるわけではないですし、中には段階を分けてやった方がうまくいくものもあります。

ただ、どの種類の本も表紙だけは外してはさみで切っています。

こっちの方が最終的な仕上がりがきれいになる気がします。

まぁ、このあたりは好みの問題だと思いますが…。

個人的には以下のような感じで、やり方を変えながら裁断しています。

文庫本・新書

基本的にそのまま裁断。

500ページを超えるようなものは、一度カッターで小分けにしてから裁断。

雑誌系

これが基本的には一番楽。

表紙もないからそのままバッサリと裁断する。

専門書・ハードカバー

一番めんどくさいのがやはりこれ。

まずは表紙を外してから、一番固い外枠を手作業で外す。

その後、ものによっては小分けにしていき、裁断する。

試したことはないですが、ダーレの裁断機のパワーなら、ハードカバーも一撃で行けそうな気がします。

ただ、刃を痛めそうな気もするので、恐ろしくてやっていません。

大型本

裁断機に収まらないので、カッターを使って慎重に裁断。

ただ、scansnapでスキャンできるサイズなのか要確認!

自分は確認不足で1冊失敗しました…。

裁断時の注意

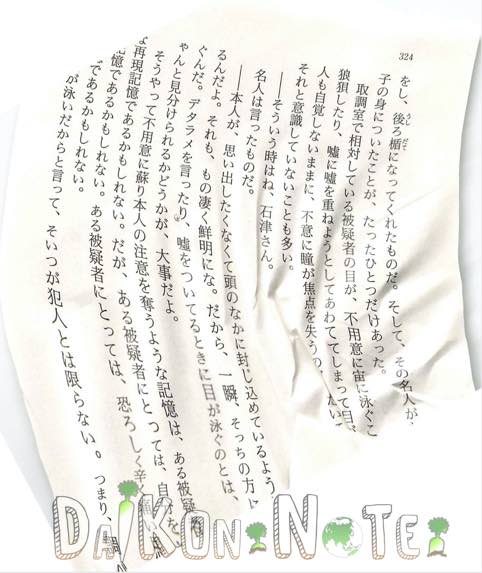

裁断時の失敗で一番怖いのが、ちゃんと切れていないということです。

ちゃんと切ったつもりでも、本のノリが強力で、くっついているということがよくあります。

特に最初のころは本を大切にしたいという思いも強く、ギリギリをカットすることが多かったです。

そういうことをしているとこういう結果が待っています。

スキャン時に、次のページと一緒に挿入されていき、ぐちゃぐちゃになってしまいます。

スキャン時に、次のページと一緒に挿入されていき、ぐちゃぐちゃになってしまいます。

これはまだマシな方で、ひどい時はページが破れてしまうこともあります。

なので、裁断するときは、思い切って結構内側に刃を入れた方がいいです。

写真集などじゃない限り、結構切っても大きな影響はないです。

スキャンはボタン一つ

スキャン自体は非常に簡単です。

自分は両面PDFという設定です。字も可能な限り検索可能なくらいのクオリティーにしています。

細かな設定はいろいろあるのでしょうが、今回は割愛。

一度始めるとあとはもう流れ作業。

500ページの文庫本だと、大体1冊5分ぐらいで行けるかな。

サイズの大基本はやっぱり時間がかかります。

データサイズは、文庫本で大体60~70MB前後。雑誌なんかはページ数にもよりますが200MB前後ですね。

隙間時間を狙いやるべし

自分ぐらいの量(2000冊)になってくると、そんなに簡単にできるものではありません。

一気にやろうとしても嫌気がさすだけです。

なので、自分は最大でも一日20冊までと決めてやっています。

現在大体300冊ぐらいはデータ化できましたが、まだまだ先は長いですね。

マラソンだと思ってコツコツやっていきます。

これにかける隙間時間を見つけるのが一番難しいよね。

今年一年での、全書籍データ化を目指して頑張っていきます!

コメント